Wie viel ist wenig?

Heute erreichte mich eine Nachricht vom

Festland, in der ich gefragt wurde, was für die Oligoamoren denn die

vielzitierten „Wenigen“ wären, die sich in einem ihrer

Beziehungsnetzwerke zusammenfinden würden. Und wer das im

Zweifelsfall festzulegen hätte, insbesondere in dem Fall, wenn

Verliebtheit zu der Möglichkeit einer weiteren Beziehungsaufnahme

führen könnte.

Diese beiden Fragen finde ich höchst

spannend. Und so wie die Fragesteller*in bin ich auch der Meinung,

daß sie in gewisser Weise zusammenhängen. Ebenfalls glaube ich, daß

diese Fragen viele oligoamore Kernbereiche betreffen – hier also

statt kurzer Antwort ein ganzer bLog-Eintrag, mit dem ich versuchen

werde, mich diesem Themenbereich zu nähern.

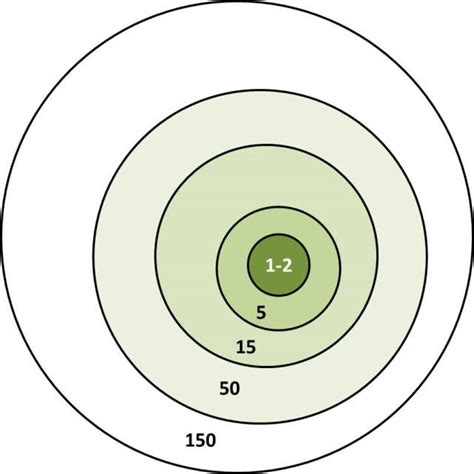

In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts entdeckte der britische Psychologe Robin Dunbar bezüglich der Größe von Primaten-Gemeinschaften eine interessante Korrelation zwischen Gehirngröße und der Anzahl der möglichen Individuen solcher Gemeinschaften, aus der er schließlich die sogenannte „Dunbar-Zahl“ entwickelte, die er für Menschen mit durchschnittlich 150 bezifferte. Zum besseren Verständnis teilte er dieses Feld von 150 Personen noch in mehrere konzentrische Kreise ein, deren Mittelpunkt eine Einzelperson – also quasi Du oder ich – darstellt.

Den ersten und engsten Kreis beschrieb Dunbar mit der Bezeichnung „Intimität und Nähe“ und ordnete diesem die Zahl von 5 Personen zu. Er führte aus, daß in diesem „Kreis“ Leute versammelt seien, mit denen ein Mensch meist eng zusammenleben würde, die einen selbst sehr genau kennen würden (und umgekehrt), mit denen ein sehr hoher Grad an sozialer Interaktion bestünde und denen man das meiste Vertrauen entgegenbrächte.

Den zweiten Kreis beschrieb er mit der Bezeichnung „Freundschaft“ und gab dessen Zahl mit 15 Personen an. Diesem Kreis ordnete er jene Nahbeziehungen zu, mit denen immer noch sehr starke Verbindungen bestehen würde, z.B. daß Träume, Pläne, Freude und Leid miteinander geteilt würden, obwohl vielleicht miteinander nicht mehr unbedingt eine räumliche oder finanzielle Gemeinschaft bestünde und nicht mehr ein Großteil der Zeit miteinander verbracht würde.

Den dritten Kreis, der mit dem Begriff „Anteilnahme“ beschrieben werden kann, enthält etwa 35-50 Personen, die in ungefähr das abbilden, was viele von uns mit „Bekannte“ bezeichnen. Also auch engere Arbeitskollegen, Leute aus der eigenen Gemeinde oder dem Vereinsleben mit denen wir regelmäßig zu tun haben – auf jeden Fall eine Gruppe, deren Zugehörigkeit schon deutlich heterogen (uneinheitlich zusammengesetzt) ist. Dunbar verwies darauf, daß zu dieser Gruppe auch all jene Beziehungen und Freundschaften zählten, die nicht (mehr) regelmäßig gepflegt würden.

Die Bedeutung des vierten Kreises schließlich, der dann je nach Individuum 100 bis 200 Menschen stark wäre, könnte mit dem Terminus „im-Austausch-stehen“ beschrieben werden. Dort wären dann all die Personen angesiedelt, die uns noch gerade namentlich bekannt wären, mit denen wir aber eher bloß punktuelle Erledigungen oder Vorgänge verbänden, wie z.B. ein*e Hausärzt*in, eine Putzhilfe, evtl. eigene Kunden oder Ähnliches.

[Manche Dunbar-Modelle arbeiten noch mit darüber hinaus gehenden Kreisen von ca.500 bis1500 Leuten. Diese bilden dann Personenfelder ab, bei denen wir vom Gesicht her möglicherweise gerade noch wissen, daß diese z.B. wahrscheinlich in unserem Unternehmen oder an unserer Bildungsstätte tätig sind, obwohl uns der Name nicht mehr ohne weiteres zu ihnen einfallen würde – oder wo wir recht sicher sind, daß sie in unserer Stadt oder in unserem Viertel leben, wir aber keinerlei weitere biographischen Daten zu ihnen haben (und auch nie daran interessiert waren)]

Nun sind wir – um gewissermaßen Patrick McGoohan¹ zu zitieren, selbstverständlich keine bloßen Zahlen sondern echte Menschen. Dennoch fanden und finden sich für die Dunbar-Zahl und ihre „Kreise“ überraschend menschliche Entsprechungen im wirklichen Leben, die sich ohne künstliche Anordnung herausbilden, weil sie offenbar tatsächlich einem gewissen „menschlichen Maß“ nachkommen, mit dem wir uns unwillkürlich im Alltag gut arrangieren können. Anthropologische Beobachtungen zeigten z.B., daß afrikanische Selbstversorger-Dörfer sich noch heute häufig in zwei Siedlungen auftrennen, wenn die Marke von 150 bis 200 Einwohner*innen überschritten wird. Lager von kooperierenden Jägern und Sammlern von der menschlichen Frühzeit bis in das heutige Amazonien bestehen regelmäßig aus nicht mehr als 35 bis 50 Einzelwesen, um die Effizienz eines Beutezuges sicherzustellen.

Und von den 12 Jüngern Jesu bis hin zu im Internet angebotenen Fortbildungen, Intensivkursen oder Teambuilding-Seminaren wird man auf Wunsch-Teilnehmerzahlen von 8 bis 15 Beteiligten stoßen.

Insbesondere mit Letzteren betreten wir den oligoamor relevanten Bereich.

Denn interessanterweise weisen vor allem viele sowohl spirituelle als auch psychologische Beispiele auf eine intime „Obergrenze“ von ungefähr diesem „Dutzend“ Teilnehmer*innen hin: Seien es eben die oben zitierten Jünger, seien es Ausbildungsgruppen in katholischen Priesterseminaren, die Größe von kirchlichen Hauskreisen, Hexenzirkeln (im Neopaganismus) oder eben auch Gesprächsgruppen und Therapiekreise – aber auch kleine Musikensemble, die ohne Dirigenten auskommen (und sich also „intuitiv verständigen“).

Für die intensive Beschäftigung mit einem gemeinsamen Thema oder miteinander wird das schon seit jeher ganz handfeste Gründe gehabt haben: Denn irgendwo bei dem „Dutzend“ liegt ganz sicher die Schmerzgrenze, wo aus einer „Gruppe“ eine „Menge“ wird, in der entweder Einzelne zu kurz kommen oder sich Teilmengen, „Untergrüppchen“ oder gar Parteiungen bilden (und damit genau die Art „Heterogenität“ entsteht, wodurch in Dunbars 3. Kreis aus Freunden „Bekannte“ werden).

Weniger „handfest“, dafür aber um so bedeutsamer scheint hingegen zu sein, daß wir Menschen unterhalb dieser „Schmerzgrenze“ offenbar dazu tendieren uns tatsächlich eher auf einen „Gruppenprozeß“ einzulassen, es eventuell wagen, uns zu öffnen und damit sogar auf die Möglichkeit eines Konfliktfalles hin Verletzlichkeit riskieren (und auch das Zeigen unserer Fehlbarkeit und Verletzlichkeit!). Was nichts weniger bedeutet, als daß wir in dieser Beziehungsgröße wohl unterschiedliche Meinungen, Bedürfnisse oder Interessen gerade noch an uns heran lassen können, weil wir trotz eventuell situativ verspürtem Zorn oder Verletzung hier noch ein Gefühl von Übersichtlichkeit und Berechenbarkeit entgegensetzen, daß eine Atmosphäre von Respekt und Vertrauen (wieder)herstellbar ist.

Wenn mich also als Autor dieses bLog-Projekts zu verbindlich-nachhaltigen Mehrfachbeziehungen jemand wirklich festlegen wollte, dann sage ich: Bis zu ca.12 Beteiligten reicht auch aus meiner Erfahrung ein Bereich, in dem für alle Beteiligten eines kleinen (oligoamoren) Mehrfachbeziehungsnetzwerks genau die Verbindlichkeit und die Nachhaltigkeit noch lebbar und vor allem er-lebbar bleibt. Denn erstens wird genau die darüber hinausgehende Heterogenität eines Teilnehmer*innenfeldes die Verbindlichkeit für das Individuum beeinträchtigen, indem Integrität und Verläßlichkeit bei immer vielfältigeren Reizen schnell zu einer buchstäblich über-menschlichen Herkules-Aufgabe werden können. Und zweitens verwässern jenseits davon zunehmend die Nachhaltigkeitskriterien Beständigkeit (Konsistenz), Geeignetheit (Effizienz) und Genügsamkeit (Suffizienz) [diese angestrebten „Werte“ der Oligoamory finden sich in Eintrag 3].

Gibt es für mich als Autor auch eine „Idealgröße“?

Das jüdische Sprichwort besagt „Wer eine einzige Seele rettet, rettet eine ganze Welt.“ (Jerusalemer Talmud; Sanhedrin, 23 a-b; [ähnliche Aussage übrigens auch im Koran 5:32]).

Wenn ich dieses Bild mit dem Anaïs Nin-Zitat in Zusammenhang lese „daß jeder neue Mensch für eine neue Welt in uns steht, die möglicherweise nicht geboren wird, bis dieser neue Mensch in unser Leben kommt – und das nur durch dieses Zusammentreffen erst diese Welt hervortreten kann“ (dazu Eintrag 6), dann könnte folglich schon das Führen einer einzigen Beziehung zu „nur“ einem weiteren Menschen eine intensive Entdeckungsreise in ein völlig einzigartiges Universum eröffnen, die uns mit ihrer unendlichen Vielfältigkeit ein ganzes Leben lang beschäftigen wird.

Und Hand aufs Herz: Allein die Aussicht auf eine solche Entdeckungsreise beim Verlieben in einen neuen Menschen fühlt sich doch schon dermaßen intensiv an, daß es uns in so einem Moment nahezu komplett in Beschlag nimmt.

Genau dieses Phänomen spielt ja insbesondere bei der Öffnung einer schon bestehenden Beziehung hin zu einer Mehrfachbeziehung oft so eine profunde Rolle: Für (meist) einen der Beteiligten tut sich so eine „neue Welt“ auf, was zunächst häufig zu formidablen Turbulenzen hinsichtlich Ressourcenmanagement, Zeitverteilung und einer Neuorientierung der Bedürfnisbefriedigung führt.

Die Herausforderungen von Ressourcenmanagement, Zeitverteilung und Bedürfnislage bleiben in Mehrfachbeziehungen allerdings immer ein wichtiges Thema, selbst wenn sich das anfängliche und nicht selten mit reichlich Hormonaufwallung versehene Chaos allmählich zu lichten beginnt.

Sensiblere Naturen (wie ich es als Hochsensible Person / HSP beispielsweise bin) können dann bereits mit zwei nahen Bezugsmenschen vollauf eingebunden sein, was sicher auch gelegentlich den Wunsch nach triadischen Dreier-Konstellationen besonders beflügelt (wenn auch vielleicht so kurzsichtig wie verständlich: Schließlich setzt sich ein Menschenwesen erst einmal selbst an die Stelle des „Zentralpunktes“ seines Beziehungsnetzwerkes).

Konsequent zu Ende gedacht finden wir uns mit der Oligoamory dennoch vermutlich dann irgendwo in Dunbars „Erstem Kreis“ wieder: Eine Gruppe von bis zu 6 Personen (nämlich 5 + ich), die miteinander den beschriebenen hohen Grad an Intimität und Nähe teilen, der für die gemeinsame Aufrechterhaltung sowohl von allseitigem Vertrauen als auch von allseitiger Vertrautheit so bedeutsam ist.

►Nicht zu vergessen: Wir sprechen hier über die Intensität in einer engen, aufeinander bezogenen Liebesbeziehung. Und „Beziehung“ heißt ja in diesem Kontext, daß es sich dabei dann um die Menschen handelt, mit denen wir maßgeblich unser Leben gestalten – und denen wir im Gegenzug unsererseits gestatten, maßgeblich auf unser Leben Einfluß zu nehmen. Denn die liebevollen Verbindungen und die vertrauensvollen Verhältnisse, die daraus (hoffentlich) miteinander entstehen, bedeuten im Idealfall nichts weniger, als darin die höchst erfüllende Gewissheit zu erfahren, daß alle einander gemeinschaftlich so wichtig sind, daß sie einander stets auch in wichtigere individuelle Entscheidungs- und Gestaltungsprozesse – wenigstens gedanklich – miteinbeziehen.

Dieses Letzte ist für mich ein sehr oligoamorer Kerngedanke, da für mich hier die übersichtliche und menschlich berechenbare „Anzahl“ der wenigen Beteiligten direkt mit der Gewährleistung der oligoamoren Werte (insbesondere der Bereiche Verbindlichkeit, Berechtigung, Aufrichtigkeit, Identifikation und Nachhaltigkeit [siehe Eintrag 4]) verbunden ist.

Genau hier ergibt sich auch die Überleitung zu der zweiten Frage „Und wer entscheidet das? “

Grundsätzlich ist sicherlich festzuhalten, daß zwischen Menschen immer Faszination, Attraktion, „Für-einander-Empfinden“ und Verliebtheit aufkommen kann – und wird.

Die Wahrscheinlichkeit, daß dies erst einmal die „kleinste mögliche Einheit“ betrifft – und damit zunächst oft nur zwei Menschen (egal, ob diese sich schon in Beziehung befinden oder nicht) – ist ebenfalls sehr hoch. In Folge lassen sich die Beteiligten dieser „kleinsten Einheit“ dann ja auf einen möglichen Prozess des Kennenlernens – und auch potentiell des Liebenlernens – ein.

Wenn dieser Prozess schließlich in die Überlegungen zu einer sich abzeichnenden Beziehung übergeht, dann werden dabei, selbst unwillkürlich, auch Fragen des jeweiligen Lebensentwurfs auf jeden Fall berührt, z.B.: Wie sehen sich die Beteiligten selbst? Als Einzelwesen, welches sich situativ immer mal wieder punktuell „in Beziehung begibt“ – oder eher als Gruppenzugehörige*r eines eventuell größeren Ganzen?

Eine oligoamore Beziehungsauffassung enthält sehr stark die Neugierde darauf, sich selbst als „mehr als die Summe seiner Teile“ zu erleben – und damit auch, sich intensiv mit der eigenen menschlichen Natur als „Gemeinschaftswesen“ auseinanderzusetzen.

So ein Ansinnen enthält allerdings bereits ein gewisses Maß an Lust auf Selbsterkenntnis und damit auch an Eigenverantwortung: „Ich möchte zu einem gemeinsamen Schatz an Wissen, Begabungen und Erfahrungen beitragen und daran teilhaben. Ich werde dabei viel von mir selber offenbaren (wie es ja auch Dunbar für den ersten und zweiten „Kreis“ darlegte) und auch die anderen Beteiligten werden sich mir gegenüber öffnen – was auch sein muß, denn ohne diese Gegenseitigkeit kein Vertrauensaufbau.“

Dadurch ist es letztendlich genau diese „Eigenverantwortung“, mit der jede*r schließlich für sich selbst darüber entscheiden muß, in wieweit neue Personen mittel- und langfristig zum eigenen Netzwerk passen werden.

Denn im Hinblick auf meine Zugehörigen, die ich mir so in gewisser Weise erwähle (und meine Zugehörigen erwählen mich), möchte ich ja auch an dem Potential unserer Gemeinschaft teilhaben , welches sich wiederum aus dem Potential der Einzelnen mit ihren Eigenheiten und Begabungen zusammensetzt. Im besten Fall also profitiere ich von beidem. Und genau dadurch erhält gerade dieses persönliche Nah-Umfeld in der Oligoamory so große Bedeutung.

Für manche Leser*innen mag dieser letzte Teil recht ideal und vielleicht schon etwas abgehoben klingen.

Darum kann eine „Gegenprobe“ mit der persönlichen Einstellung zu den Menschen im eigenen Beziehungsnetzwerk manchmal ein Gedankenanstoß sein.

Ich habe z.B. bemerkt, daß für mich das Führen von Fern- und Wochenendbeziehungen in obiger Hinsicht eine Herausforderung ist, weil ich oft Schwierigkeiten habe, dort einen für mich befriedigenden Grad an Gegenseitigkeit zu erleben. Denn in diesen Verbindungen befinde ich mich aus meiner Sicht meistens mit Menschen, die für das eigene Leben eine hohe Bedeutung haben sollten – die aber gleichzeitig räumlich oder zeitlich häufig von mir getrennt sind. Bei mir selber führt das oft zu einem Gefühl, daß sowohl die betroffenen Beziehungen als auch die Menschen darin für mein Leben nicht so recht Gestalt annehmen bzw. wortwörtlich „real“ werden, allein indem sie an meinem alltäglichen Leben weniger Anteil nehmen.

Ich persönlich habe für mich wahrgenommen, daß ich diese Beziehungen bereits mittelfristig als oligoamor schwer aufrechtzuerhalten empfunden habe, denn ich erlebe mich dort eher von einem „spannenden Feature“ fasziniert als wirklich in einer echten Verbindung zu einem Menschen aus Fleisch und Blut.

Womit meine Reise wieder bei Robin Dunbar angekommen wäre, der mir vermutlich aufzeigen würde, daß solche Beziehungen bei mir in eindeutiger Gefahr sind, von den beiden inneren Kreisen recht bald zum Rand des Dritten, mit den bloßen „Bekanntschaften“ darin, abzutreiben.

Ich selber möchte doch auch nicht darauf hoffen, daß meine Faszination als optional zuschaltbares Feature möglichst lange anhalten wird, denn wir verdienen es schließlich alle, als echte Menschen mit unseren Ecken und Kanten von unseren erwählten Liebsten wirklich ganz und gar akzeptiert und geliebt zu werden.

Und in dieser Hinsicht möchte ich mit der Oligoamory dazu einladen, in jedem Fall der Qualität und der Intensität den Vorzug vor Quantität und Zeitvertreib (neudt.: Entertainment) zu geben.²

¹ Richtig gelesen: Das Zitat stammt nicht ursprünglich aus einem Songtext von Iron Maiden, sondern aus der Fernsehserie „Nummer 6“ von 1967.

² Im Gegensatz zu meinen Vorstellungen der Oligoamory halte ich das Führen von – ich sage mal – weniger anspruchsvollen Mehrfach-Beziehungen in der Polyamory für absolut möglich und auch von dem dortigen Konzept abgedeckt. Die diesbezüglich kritischen Gedanken, die daher für mich zu einem eigenen Ansatz geführt haben, habe ich in Eintrag 2 niedergelegt.

Danke an Christine für die anregenden Fragen und an rawpixel auf unsplash.com für das Foto!